Tierschutz im Grünland

01. Die Mahd im Wandel der Zeit

Die Entstehung der Mahd

Eine Vielzahl technischer Erfindungen bewirkte eine enorme Arbeitserleichterung. So wurde von Cyrus McCormick bereits 1834 eine Getreidemähmaschine zum Patent angemeldet. Der sogenannte „Virginia-Reaper“ war bereits mit Fingern und einem Sägemesser ausgestattet. Durch eine Weiterentwicklung des „Sägemessers“ zu Dreiecksklingen wurde einige Jahre später das Mähen des feineren Grases möglich. Die erste „Grasmähmaschine“ wurde 1851 in London vorgestellt.

Erst durch die Abwanderung der „Tagelöhner“ in die Industrie stieg die Nachfrage nach Mähmaschinen. Diese wurden lange Zeit von Arbeitstieren gezogen; der Antrieb des Mähwerks erfolgte durch die Räder über den Boden.

Allerdings konnten diese Maschinen nur mit erheblichem Kraftaufwand bewegt werden. Dazu waren zwei Pferde oder Zugochsen notwendig. Für kleinere Bauern, die lediglich „Arbeitskühe“ besaßen, blieb eine solche Maschine lediglich ein Wunschtraum.

Entwicklung von Benzinmotoren

Erst durch die Entwicklung von Benzinmotoren wurde die Modifizierung der Mähmaschine möglich. Jetzt übernahm ein Motor den Antrieb und machte den Einsatz von Pferden überflüssig. So produzierte schon 1916 die Schweitzer Firma AEBI die Pferdezug- und Automobilmähmaschine „Helvetia“.

Bereits 1906 entwickelte Henry Ford einen Kleinschlepper, aus dem 1917 ein Schlepper hervorging, der seither die noch heutigen Grundsätze wie Blockkonstruktion und geringes Gewicht in sich vereinte.

02. Mähverfahren und -maschinen

Mähverfahren im Vergleich

|

MÄH- BREITE |

MÄH- LEISTUNG |

|

|---|---|---|

| Mäher mit Sense | ~ 2 m | ~ 0,1 ha/h |

| Traktor mit Balkenmähwerk | 2 – 3 m | 1 – 1,5 ha/h |

| Traktor mit Front- u. Seitenmähwerk | 4 – 6 m | 6 – 9 ha/h |

| Traktor mit CLAAS DISCO 1100 C /RC | 9,4 – 10,7 m | 14 – 16 ha/h |

| Mähaufbereiter KRONE – BiG M 500 | 13,2 m | ~ 20 ha/h |

| Futterernter CLAAS – COUGAR 1400 | 14 m | ~ 22 ha/h |

m = Meter – ha/h = Hektar pro Stunde

Fächenleistung der Verfahren im Vergleich

|

MÄH- GESCHWINDIGKEIT |

FLÄCHEN- LEISTUNG |

|

|---|---|---|

| Mäher mit Sense | ~ 0,14 m/s | ~ 0,3 m2/s |

| Traktor mit Balkenmähwerk | 1,4 m/s | 2 – 4,5 m2/s |

| Traktor mit Front- u. Seitenmähwerk | 4,2 m/s | 16 – 25 m2/s |

| Traktor mit CLAAS DISCO 1100 C /RC | 5,6 m/s | 39 – 45 m2/s |

| Mähaufbereiter KRONE – BiG M 500 | 5,6 m/s | 56 m2/s |

| Futterernter CLAAS – COUGAR 1400 | 5,8 m/s | 61 m2/s |

m/s = Meter pro Sekunde – m2/s = Quadratmeter pro Sekunde

Eine durchschnittliche 4½ Zimmer Wohnung in Deutschland verfügt über ca. 120 Quadratmeter Wohnfläche. Um so eine Fläche zu mähen, benötigte ein Traktor mit einem Balkenmäher eine Minute.

Ein Hochleistungs-Mähaufbereiter oder Futterernter, wie sie von den einzelnen Herstellern genannt werden, schafft dies in lediglich 2 – 3 Sekunden.

03. Moderne Grünlandbewirtschaftung

Veränderung der Grünlandbewirtschaftung

In den 1960er-Jahren kam das Vieh in den Monaten März / April auf die Weide. Nur wenige Wiesen wurden im Mai gemäht und das Gras in Hochsilos eingebracht. Meistens erfolgte im Frühsommer die Heumahd und im Hoch- / Spätsommer der Schnitt des Grummets. Nach dem dritten Schnitt kam dann das Vieh noch zum „Nachweiden“ auf die Wiesen. Oftmals wurde einer der letzten Schnitte zum Nachsilieren verwendet, da sich die Hochsilos bis dahin entsprechend „gesetzt“ hatten.

Im Jahre 1960 versorgte ein landwirtschaftlicher Betrieb in Bayern 28 Personen mit Nahrungsmitteln. Bis zum Jahr 2003 war diese Personenzahl bereits auf 120 angewachsen. Die Fleischproduktion in diesem Zeitraum ist um 50% gestiegen und die Milchleistungen der Kühe hatte sich nahezu verdoppelt.

Die niedrig leistenden Kühe in den 1960er-Jahren hatten geringe Anforderungen an die Grundfuttergüte. Jedoch stieg mit der zunehmenden Milchleistung auch der Anspruch an die Futterqualität. Dieser Anspruch erforderte ein hochwertiges Grünfutter mit hoher Energiedichte bei optimalen Schnittzeitpunkten und Nutzungsfrequenz des Grünlandes.

In der Milchwirtschaft und den Rindermastbetrieben ist mittlerweile die Grassilage mit einem Anteil von ca.40% die Hauptfuttergrundlage. Das Silieren erfolgt inzwischen überwiegend in Fahrsilos oder in dicht gepressten, mit Folie gewickelten Ballen.

Anspruch an die Futterqualität

Entscheidend für eine gute Silagequalität ist auch der Zuckergehalt des Silageguts. Nur wenn dieser im Schnittgut ausreichend hoch ist, verläuft der Gärprozess ideal. Der Zuckergehalt in den Gräsern ist morgens geringer als abends.

Dies liegt daran, dass die Pflanzen nachts Zucker für ihr Wachstum verbrauchen und diesen erst wieder bei Tageslicht (Photosynthese) nachproduzieren. Daher ist ein Schnittzeitpunkt gegen Mittag oder am frühen Nachmittag für die Silageproduktion als ideal anzusehen.

Das bedeutet unweigerlich: Durch die Veränderung von Ernteverfahren und Grünlandbewirtschaftung muss der Wildrettung mittlerweile eine wesentlich höhere Bedeutung beigemessen werden, als das noch vor einigen Jahren der Fall war!

04. Ist eine aktive Kitzrettung nötig?

Zeitgemäße Grünlandbewirtschaftung

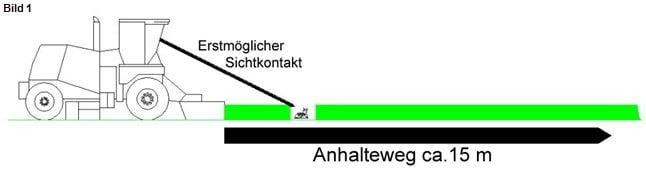

Um dieses Fahrzeug während der Futterernte sicher zum Stehen zu bringen, ist ein Anhalteweg (Reaktionsweg zzgl. Bremsweg) von mindestens 15 Metern nötig.

Nur unter idealen Bedingungen ist überhaupt eine Entdeckung vom Führerhaus aus möglich. Aber selbst dann ist das Rehkitz nur ca. 7 Meter vom Fahrzeugführer entfernt. Unter Abzug aller Vorbauten – wie z.B. ein Frontmähwerk – verbleiben dem Fahrzeugführer maximal 3 Meter, um reagieren und anhalten zu können.

Reaktions- und Bremsweg

Keine Überlebenschance haben alle Tiere, die sich vor den Kreiselmähwerken befinden. Wie die Bilder eindeutig zeigen können, auch wenn ein Rehkitz oder Hase vom Fahrer wahrgenommen wird, weder ein Hochleistungs-Mähaufbereiter noch ein Traktor rechtzeitig angehalten werden.

05. Sind die Mähtechniken hilfreich?

Von innen nach außen mähen

Von innen nach außen mähen, lautet eine häufige Empfehlung, die man auf die Frage nach einer geeigneten Wildrettungsmethode erhält. Dazu sollte der Landwirt sofort in das Innere der Parzelle fahren und dann spiralförmig nach außen mähen.

Warum diese Mähmethode Vorteile bringen soll, wird klar, wenn man sich mit dem Verhalten des Wildes beschäftigt.

Alle Wildarten, die üblicherweise in der Deckung leben, werden es auch im Falle einer Flucht vermeiden, über eine offene Fläche laufen zu müssen. Bei der herkömmlichen Mähmethode – von außen nach innen – wird jedoch eine solche Fläche geschaffen. Das führt unweigerlich dazu, dass sich das Wild instinktiv immer mehr zur inneren, verbleibenden Fläche der Wiese zurückziehen wird.

Jedoch ist diese Methode nur noch bedingt verlässlich, da die Mähgeschwindigkeiten sowie die Flächenleistungen der Mähmaschinen ständig zunehmen. So stampfte zur Zeit des Balkenmähers der Traktor mit 5 km/h durch die Wiese. Dabei mähte man einen Streifen mit ca. 2 Metern. Heute donnern Hochleistungsmähmaschinen mit mehr als 20 km/h durchs Gelände und hinterlassen eine bis zu 14 Meter breite Mahd. Selbst ausgewachsene Rehe können vor diesen Ungetümen nicht mehr rechtzeitig flüchten.

Mäh-Knigge zur Wildrettung

Zuverlässigkeit der Mähmethoden

06. Abstimmung der Mähtermine!

Mähtermine absprechen

Wiesen dienen vielen Wildarten als Kinderstube. Rehe, Hasen und in der Wiese brütende Vögel nutzen das Gras als Schutz und Deckung für ihre Jungtiere. Dies macht sie natürlich auch für die Landwirte nahezu unsichtbar.

Wenn möglich, sollte der erste Schnitt die in der Wiese vorkommenden Wildarten berücksichtigen. Bei einem hohen Vorkommen von Wiesenbrütern ist es günstig, den ersten Schnitt auf Mitte Juli zu legen, da bis dahin die Hauptbrutzeiten dieser Vögel beendet sind.

In Bereichen mit geringen Wiesenbrütervorkommen ist es förderlich, den ersten Schnitt vor dem 10. Mai durchzuführen. Dies hilft Mähverluste beim Rehwild zu vermeiden, da vor diesem Termin nur wenige Kitze gesetzt werden.

Normalerweise sollte es heutzutage üblich sein, dass die Landwirte den Revierinhaber informieren, bevor sie mit dem Mähen beginnen. Trotzdem ist es leider nicht immer so. Doch ohne eine vorherige Absprache mit den Landwirten während der Mahd ist weder eine Kitzsuche noch ein gezieltes Beunruhigen des Wildes möglich.

Einige Uneinsichtige, die glauben, umsichtiges Mähen sei genug, wird es noch länger geben. Hier ist die beharrliche Initiative der Revierinhaber und Jäger gefragt. Sie müssen immer wieder auf diesen Personenkreis einwirken. Diese Menschen müssen mit Argumenten und nicht mit drohenden Worten überzeugt werden.

Hilfreich sind hier die Hinweise auf ein unverdorbenes Futter für das Milchvieh sowie die Vermeidung von Krankheiten wie Botulismus. Falsch ist es sicherlich, mit Gerichtsurteilen und zu erwartenden Geldstrafen zu argumentieren. Diese Aussagen würden die Fronten nur unnötig verhärten.

Zusammenarbeit von Landwirten und Jägern

Nur eine enge Zusammenarbeit zwischen den Landwirten, Jägern und anderen freiwilligen Helfern macht eine effektive Wildrettung möglich. Je eher die Mähtermine allen Beteiligten bekannt sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, die Mähverluste so gering wie möglich zu halten und einen wichtigen Beitrag zum Tierschutz zu leisten.

Wichtig ist es, wenn Landwirte, Jäger und alle anderen freiwilligen Helfer gemeinsam Mähtermine und Wildrettungsaktionen koordinieren. Dabei muss aber jedem bewusst sein, dass sich diese Termine nicht wochenlang im Voraus planen lassen – da die Wetterlage einen hohen Unsicherheitsfaktor beinhaltet.

07. Wildrettung ist Tierschutz!

Sobald die Landwirte im Frühjahr ihre Wiesen mähen, beginnt für die Wildtiere eine gefährliche Zeit. Während der Mahd sterben nach Schätzungen der Deutschen Wildtierstiftung zur Folge allein in Deutschland über 500.000 Tiere. Darunter befinden sich allein 100.000 Rehkitze.

Die Rehgeiß / Ricke setzt ihre, meist zwei Kitze ins hohe Gras und sucht diese während den ersten Lebenstagen nur kurz zum Säugen und Säubern auf. Dies findet in den ersten Lebenstagen durchschnittlich alle zwei Stunden statt. In Abwesenheit der Rehgeiß / Ricke drücken sich die Rehkitze auf den Boden und sind, dank ihres gefleckten Fells und durch den fehlenden Eigengeruch, gegen natürliche Feinde sehr gut geschützt.

Diese Eigenschaften werden den Rehkitzen während der Mahd zum tödlichen Verhängnis. Erst im Alter von zwei bis vier Wochen sind die Rehkitze selbstständig in der Lage, vor ihren „Feinden“ zu flüchten. Daher werden sie zu oft durch die Messer der Mähmaschinen getötet oder schwer verletzt, da die Tiere im hohen Gras nicht oder zu spät erkannt werden.

Die Tiere vor dem Mähtod zu bewahren, ist angewandter Tierschutz. Dabei schwört jeder auf eine andere Vorgehensweise. Doch welche Methode dazu geeignet ist, ist häufig umstritten. Jedoch haben die einzelnen Methoden eines gemeinsam – jede für sich ist besser als gar nichts zu unternehmen.

08. Besser Suchen oder Scheuchen?

Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden. Alle nachfolgend aufgezeigten Methoden haben ihre Stärken und Schwächen. Ihr Einsatz ist nicht nur gelände- und bewuchsabhängig, sondern die Reizschwelle des Wildes hat auch einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg.

Generell kann man davon ausgehen, dass insbesondere der Zeitpunkt der bevorstehenden Mahd die Maßnahme bestimmt. So kann es durchaus auch sinnvoll sein, mehrere Methoden zu kombinieren.

Ein Absuchen der Wiesen einen oder mehrere Tage vor der Mahd – auch mit einem Hund – hat meistens keinen nachhaltigen Erfolg. Da in unserer Zivilisation ständig und beinahe überall Beunruhigungen durch Menschen – auch zusammen mit ihren Hunden – allgegenwärtig sind.

09. Methoden zur Kitzsuche

Klassische Methode

Das klassische Vorgehen ist das Abgehen der Wiesen. Da dies möglichst zeitnah zum Mahdbeginn erfolgen muss, ist dazu ein erheblicher Personeneinsatz notwendig. Der Einsatz eines geeigneten Hundes kann dabei sehr hilfreich sein. Jedoch findet ein Hund auch nicht alle Rehkitze, da diese, als höchstmöglichen Schutz vor ihren Fressfeinden, in den ersten Tagen völlig geruchlos sind.

Frühmorgens liegt noch der Tau auf den Wiesen. Daran sollte man bei der Auswahl der Kleidung denken. Gerade das Schuhwerk und die Hosen sollten möglichst wasserdicht sein. Aber nicht nur Rehkitze sind in den Wiesen zu finden, sondern auch Zecken. Die Zecken übertragen Krankheiten wie Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder Borreliose. Um einen Zeckenbiss zu vermeiden, ist es sinnvoll, die Hosenbeine fest zu verschießen und entsprechende Antizeckenmittel auf die Haut aufzutragen.

Die Abstände zwischen den suchenden Personen dürfen, je nach Bewuchsdichte, nicht mehr als ein bis drei Meter betragen. Als sehr effektiv haben sich mitgeführte Stäbe zum Anheben von liegendem Gras erwiesen. Gerade unter diesen sind sehr häufig Rehkitze zu finden.

Einfangen und Verwahren von Kitzen

Bevor man die Kitze „aufnimmt“, sollte man sich zunächst die Hände mit ausgerissenem Gras gut abreiben. Die Rehkitze selbst müssen auf jeden Fall mit einem großen Grasbüschel aufgehoben und getragen werden. Wichtig ist es ebenfalls, die Kitze während der Mahd sicher zu verwahren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie wieder an den Platz zurücklaufen, an dem sie von der Rehgeiß / Ricke abgelegt wurden.

Kitzrettung mit Infrarot / Wärmebild

An ihre Grenzen stoßen alle Suchgeräte, allerdings bei Sonnenschein. Da durch die Sonneneinstrahlung auch die Umgebung aufgeheizt wird, ist bereits vormittags die zuverlässige Erkennung der Kitze aufgrund der geringen Temperaturunterschiede zwischen den Objekten, nicht mehr zuverlässig möglich. So werden auch Kahlstellen in der Wiese, großblättrige Pflanzen oder verdorrtes Gras als vermeintlicher Fund interpretiert.

Tierschutzgerechte Verwahrung beachten

Ein Vier-Stufen-Konzept soll beim fliegenden Wildretter Abhilfe schaffen. Die Rehkitze sollen nach dem Auffinden zunächst nur mit einem RFID-Sender markiert werden. Erst kurz vor der Mahd erfolgt ein erneutes Auffinden der Kitze mit einem tragbaren oder maschinengetragenen Suchgerät sowie deren Verwahrung in einem geeigneten Behältnis.

Eine große Frage ist noch die tierschutzrechtliche Situation sowie die des Umweltschutzes. Dürfen die RFID-Sender dauerhaft, z.B. in Form einer Ohrmarke, verwendet oder vielleicht nur auf das „Fell“ des Tieres festgeklebt werden? Was passiert mit den ausgedienten Sendern.

Die RFID-Sender dürfen keinesfalls als Elektroschrott im Tierfutter oder der Natur enden. Dieses zu gewährleisten ist äußerst schwierig, da Ohrmarken aus- und aufgeklebte Sender abreißen können. So ist es sehr wahrscheinlich, dass einzelne Tiere und/oder deren Sender überhaupt nicht mehr aufgefunden werden können.

10. Kategorien der Wildscheuchen

Maschinengebundene Wildretter

Maschinengebundene akustischer Wildretter (Wildschreck) werden an den Mähwerken montiert und sollen die zu mähende Fläche voreilend beschallen und so die Rehkitze zum Flüchten bewegen. In der Praxis lassen sich dadurch allerdings keine Kitze retten, die noch nicht über ihren natürlichen Fluchtinstinkt – der erst im Alter von zwei bis vier Wochen einsetzt – verfügen. Die Geräte erzeugen lediglich in der Fahrzeugkabine ein unangenehmes Geräusch, sind aber zur Kitzrettung nahezu unbrauchbar.

Blinklampen zur Wildrettung

Diese Farben werden vom Rehwild nicht als Störfaktor empfunden, da es ein anderes Farbempfinden als der Mensch hat. Unser Rehwild empfindet vor allem Blautöne als Signalfarben. Rottöne hingegen werden lediglich grünlich-grau wahrgenommen. Diese Methode kann in abgelegenen, ruhigen Revierteilen durchaus Wirkung zeigen. In Zivilisations- oder Straßennähe ist unser Wild an diese Lichtreize gewöhnt. Hier wird durch das alleinige Ausbringen dieser Leuchten keineswegs genug getan.

Verblenden / Verstänkern

Plastiksäcke auf Stangen rascheln bereits bei leichtem Wind. Aluminiumstreifen oder Rettungsdecken reflektieren zusätzlich noch einfallendes Licht. Dies ist gerade in der Nähe von Straßen ein zusätzlicher Störfaktor. Jedoch ist die Intensität der Beunruhigung im Wesentlichen von den Windverhältnissen und dem Tageslicht abhängig. Schlaff an den Stangen herabhängende Säcke werden vom Rehwild als wenig störend empfunden. Daher ist der Erfolg schwer kalkulierbar. In einer windstillen Nacht zeigen sie keinerlei Wirkung.

Optisch-akustische Kitzretter

Optisch-akustische Kitzretter, wie unser Rehkitzretter-Wildretter LS01, arbeiten mit Licht- und Tonsignalen. Diese sprechen den Gehör- und Gesichtssinn des Rehwildes an. Durch Dauer- und Intervalltöne ziehen diese Geräte zunächst die Aufmerksamkeit der Rehgeiß auf sich. Ein speziell auf das Farbempfinden des Wildes abgestimmtes Blinklicht löst dann den Fluchtreflex aus.

Genügend lange Pausen zwischen den Vergrämungsperioden (Kontinuitätsprinzip) geben der Rehgeiß / Ricke genügend Zeit, um wieder zurückzukehren und ihre Kitze an einen anderen Ort zu führen. Die gezielte Beunruhigung erfolgt kontinuierlich im Nacht- und Tagbetrieb. So kann sichergestellt werden, dass am Tag das Wild nicht erneut in die zu mähende Fläche einwechselt. Dies ist gerade bei der Silageproduktion von entscheidender Bedeutung, da dabei die Mähzeitpunkte erst in den frühen Nachmittag fallen.

11. Vorgehensweisen kombinieren!

Untersuchungen zu Rettungsmethoden

Ursächlich hierfür sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die unterschiedlich vorherrschenden regionalen Bedingungen, die bei den Erhebungen herrschten. Die Flora und Fauna sowie weitere Randbedingungen der Untersuchungen lassen sich nicht ausnahmslos vereinheitlichen und parametrisieren. Dennoch geben die Ergebnisse der Arbeiten einen Aufschluss über die Wirksamkeit der unterschiedlichen Vorgehensweisen.

Ein perfekter Kitzretter, der in der Anwendung eine 100%ige Erfolgsquote aufweist, wird wohl in nächster Zeit nicht zu realisieren sein. Auf ein System zu warten, das nahezu absolut fehlerfrei funktioniert, gibt keinen Sinn, da die bereits jetzt erhältlichen Geräte auch schon sehr hohe Erfolgsquoten aufweisen.

Der Mähzeitpunkt bestimmt die Methode.

Wenige Stunden vor der Mahd angesetzte Rettungsaktionen können nur mit dem klassischen Vorgehen des Abgehens der Wiese realisiert werden. Diese Methode ist meist mit einem hohen Personeneinsatz verbunden. Weiterhin ist es hier essentiell, dass sich der Landwirt an die Empfehlungen bei der Mahd „Mäh-Knigge“ hält. Nur so können die Verluste bei den Kitzen möglichst klein gehalten werden.

Idealerweise sind die Mähtermine mindestens zwei, besser drei bis vier Tage im Voraus bekannt. Frühzeitig aufgestellte elektronische Wildscheuchen „vergrämen“ nicht nur Rehgeißen / Ricken, sondern verhindern auch, dass diese zum Setzen in die zu mähende Fläche einwechseln.

Effiziente Kombination von Methoden

Hocheffizient, sowohl beim Rettungserfolg als auch bei den „Rettungskosten“, ist es, elektronische Rehkitzretter sowie fliegende Wildretter (Drohne mit Wärmebildkamera) zu kombinieren. Durch das frühzeitige Ausbringen der elektronischen Wildretter sind im Idealfall keine Rehkitze mehr in der zu mähenden Fläche. So kann der Zeit- und personalintensive Einsatz der Drohne enorm reduziert werden. Gleichzeitig ermöglicht es dem Drohnenpiloten und seinem Team, möglichst viele Flächen in der begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit in den Morgenstunden abzuarbeiten. Die Bereiche um Hochspannungsleitungen etc. die von der Drohne nicht beflogen werden können, sollten entweder mit der klassischen Methode oder mit einem tragbaren Wildretter zusätzlich abgesucht werden. In der Fläche verbleibende elektronische Rehkitzretter schützen die Wiese bis zur Mahd.